「えー!南極?寒そう」、「遠いでしょう!」、「高そう!」………

そう言う声が聞こえてきます。

確かに、南極は寒くて、行くには時間がかかり、その費用も高額です。

でも、私も含め、南極に行った人は、皆さん異口同音に、「費用がかかったし、行くのに時間もかかったが、行って良かった、感激した」、という感想を持たれます。

なぜでしょうか?

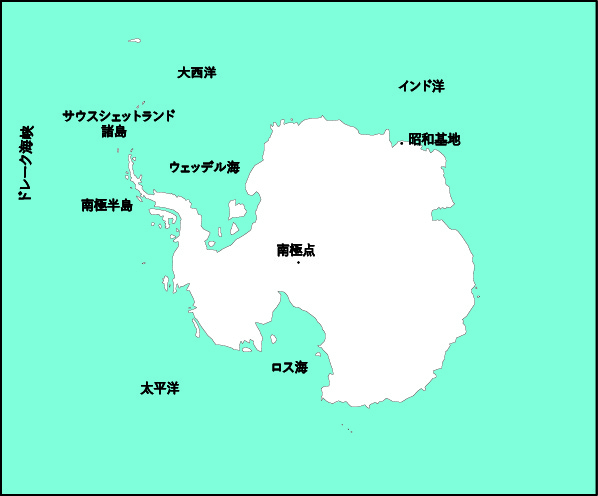

南極は最果ての地であり、人類に残された数少ないフロンティアの一つです。

海に浮かぶ巨大な氷山に圧倒され、よちよち歩く愛らしいペンギンや、氷山の上にのんびり寝そべるアザラシなどに癒されます。

とても、他の場所では経験できないことを体験できます。

南極旅行は、一生の思い出となります。それゆえ、皆さんにお勧めするのです。

でも、その準備には手間と暇がかかりました。

そこで、私が調べたことや体験したことをご紹介して、皆さんに気軽に南極に行って頂けるようにしたい、と思います。

目次

南極へ旅行?

南極に行くと言うと、仕事ですか、観光ですか?と聞かれることがあります。南極と言うと、日本では未だ観測隊のイメージが強いのでしょうか。

でも、南極へクルーズ船で行った旅行者は、新型コロナウィルス感染症が流行する前の2019年/2020年のシーズンには、約5万人に上りました。

日本からも、大手旅行会社が毎年1回、添乗員と日本人コック付きのツアーを募集しています。新型コロナ感染症が流行していた時は、お休みでしたが、2024年から復活しましたので、新聞広告をご覧になった方もおられるかもしれませんね。このツアー、添乗員さんは大手と専門旅行会社の双方から派遣され、クルーズ中日本食を提供するためコックさんが同行するものです。私は団体旅行が苦手ですし、何でも自分でするのが好きで、日本食もそれほど拘りませんので、一人で手配して行きました。

実は、南極観光は歴史があります。70年も前の1950年代から始まっています。と言っても、最初は、チリかアルゼンチンの海軍が、南極に設営した自国の観測基地に物資を運ぶために運航している輸送船に、便乗させてもらうものでした。ですから、将に探検だったのではないでしょうか。

1969年には、初めて南極専用のクルーズ船が建造され、運航を開始しました。この時のクルーズは、珍しい場所を観光する、というだけでなく、南極についての知識を広める、という目的もありました。それゆえ、船上では南極に関する講座がありました。そして、その伝統は今も続いています。

1980年代に入ると、南極に行くクルーズ船を運航する会社は4社に増え、更に飛行機を利用した南極観光(飛行機のみ利用とフライアンドクルーズ)も誕生しました。

そうなると、南極を訪れる観光客も増加します。南極には、場所によっては危険なところがあり、又増加した観光客が南極の環境に悪影響を及ぼすこともあり得ます。

そこで、1991年に南極への旅行を催行している旅行業者により、国際南極旅行業者協会(International Association of Antarctic Tour Operators、略称IAATO(イアアート))が結成されました。この協会は、南極の環境を保全しながら、一般の人が安全に旅行できるようにすることを目的としています。それゆえ、色々な規制、特に南極の環境保全を目的とした規制を設け、南極の環境を守ろうとしています。

例えば、お客さんが南極大陸に上陸できるクルーズ船は、お客さんの数が500人以下の小型船と定めています。従って、現在世界の大手クルーズ船会社が運航するお客さんが3,000人から4,000人乗れる大型クルーズ船は、南極クルーズと称しても南極大陸を遠くから見るに止まり、上陸は出来ません。

500人以下のクルーズ船であっても、上陸するお客さんの数によって上陸できる地点が決まっています。どこでも上陸出来る、ということではありません。又、1か所に停泊できるのは1隻のみで、交代制となります。更に、1度に上陸出来るお客さんは最大100人とされています。従って、お客さんが100人以上乗っている船は、上陸が交代制となります。上陸できない人は、その間ボートやカヤックで南極の海を周遊して、見物します。

南極大陸に、港はありません。船は沖合に停泊し、ボートで上陸地点に向かいます。そのため、移動の時間が掛かります。それもあり、交代制となれば、上陸しても、次のグループのために滞在時間は短くならざるを得ません。

更に、上陸するお客さん20人に対し1人のガイドを付けることが定められています。南極大陸には、普通の人には想定できないような危険があるため、ガイドは、上陸中のお客さんが危険なところに行かないように、気を配ります。それと同時に、ガイドは、お客さんが南極の動植物を傷つけたり、動物に近寄ったりしないよう、見ています。上陸地点によっては、更に多くのガイドが必要な場所もあります。

このような規制があるため、南極クルーズ船は、お客さんが100人前後乗れる船が多く、ガイドも多数乗船しています。船体も頑丈に造られていて、船の規格としては砕氷船より1ランク下の極地探検専用の船が使われています。中には、日本の南極観測船「しらせ」と同等の本格的な砕氷船もあります。

それゆえ、南極クルーズは、普通のクルーズに比べ、建造費や運航コストが嵩み、その結果、クルーズ料金は高額とならざるを得ません。料金は、乗船する時期や利用する船室により異なりますが、大凡1人当たり2万米ドル位(2人で船室を利用する場合の料金)となります。従って、多くの人にとって、「一生に一度の大旅行」となるでしょう。しかし、それでも、行った人は皆さん、異口同音に、「高い料金を支払っただけのことがあった」、との感想を述べられています。それは、私も全く同感です。

ただ、南極は遠いですね。日本から行く場合、先ず南米まで行く必要があります。そのため、旅行期間が長くなります。私の場合、出国から帰国まで18日かかりました。更に、フライトも乗り換えによる待ち時間などもありますので、移動が長時間になります。その長時間の移動に耐える体力も必要となります。

そして、他の地域とは異なり、南極に行く場合、環境省への事前の届け出が必要となります。日本の旅行会社が手配するツアーに参加する場合は、旅行会社が書類を用意してくれるので、それに住所と氏名を記載して捺印し、旅行会社に送ります。個人旅行の場合は、環境省のホームページに用紙や記載方法の説明があるので、それに従って、書類を作成し、郵送します。書類の記入は簡単でした。何か問題があれば、環境省から問い合わせが来ますので、出発の1ヶ月前以上に届け出する必要があります。届け出をしないと法律により罰せられるので、注意してください。私は、出発の3か月前に書類を送付しましたが、環境省からの問い合わせはありませんでした。私の考えでは、探検クルーズ船の運航会社がIAATOに加盟している会社であれば、問題ない、と思います。

どうやって行くの?

南極観光は、クルーズ船だけを利用するもの、飛行機だけ利用するもの、そして飛行機とクルーズ船を併用するフライアンドクルーズの3種類があります。

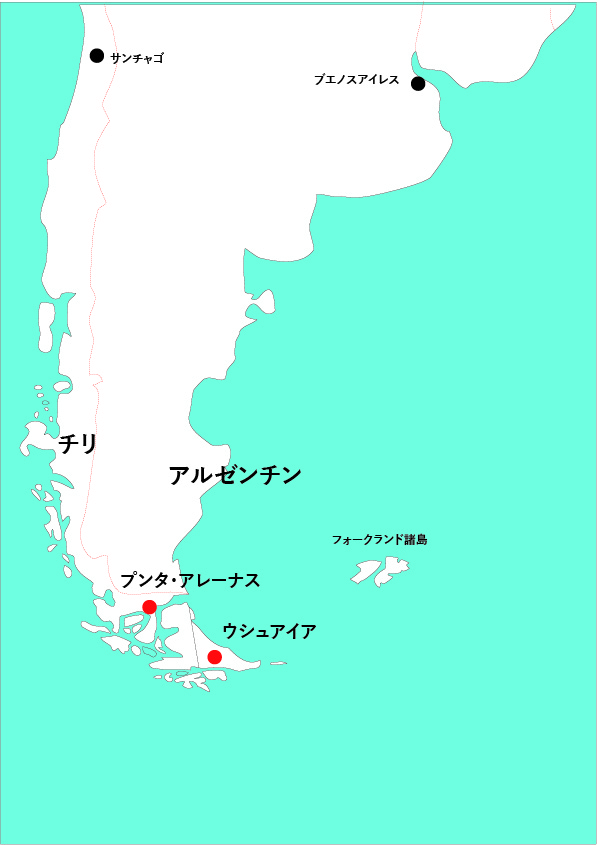

クルーズ船だけ利用の場合は、南米大陸最南端の港、アルゼンチンのウシュアイア港か、チリのプンタ・アレーナス港が発着港となります。どちらかの港を出発し、南極大陸から半月状に飛び出た南極半島に行き、同半島の数か所に寄港してから出発港に戻ります。

ウシュアイア港とプンタ・アレーナス港が発着港となっているのは、この二つの港が、他のどの国の港よりも南極に最も近いからです。ウシュアイア港とプンタ・アレーナス港から南極までは約1,000kmですが、オストラリアやニュージーランドの港からですと、2,500km以上、そして南アフリカの港からですと4,000kmあります。

ウシュアイア港から出発すると、南極までの距離は短いものの、ドレーク海峡という障害が待ち受けています。この海峡は、「海峡」と名が付いていますが、実際は南米大陸と南極大陸の間に横たわる広大な海です。ここは、ドレークレーク(Drake Lake)か、ドレークシェイク(Drake Shake)か、と言われています。つまり、運が良ければ、湖のように穏やかだが、運が悪いとベッドから叩き落されるほど、荒れた海となる、ということです。

一方、飛行機を利用するものは、チリのプンタ・アレーナス空港発着で、クルーズ船を利用する場合に比べ、時間が短く、ドレーク海峡を航行しないため船酔いも起きません。その反面、料金がクルーズ船利用より高くなり、更に天候に大きく左右され、フライトキャンセルになることがあります。

又、飛行機とクルーズ船を併用するフライアンドクルーズは、プンタ・アレーナス空港から飛行機で南極半島の前面に位置するサウス・シェットランド諸島に行き、ここでクルーズ船に乗り変えます。つまり、ドレーク海峡を飛行機で飛び越えることになります。飛行機のみ利用する場合と同様、船酔いはしないものの、天候に左右され、スケジュールが不安定になる、という問題があります。

ここでは、私が利用したウシュアイア港発着の全行程クルーズ船利用による期間12日間の南極クルーズについて、ご説明します。

探検クルーズ船を利用した南極クルーズってどんなもの?

基本的には、南極クルーズも普通のクルーズと大きくは変わりません。

船室については、窓無しの内側船室が無いだけで、スイート船室、バルコニー付き船室、そして窓のみの船室が用意されています。

食事はダイニングルームでとります。海外のクルーズ船同様、メニューは好きなものを選ぶことができます。

大きく異なる点は、ショー等のエンターテインメントが無いことです。しかし、その代わりに南極に関するいろいろなレクチャーが開催されます。南極クルーズには、南極に対する知識を広める、という使命があるからです。

クルーズ船利用の最大の問題は、ドレーク海峡です。ウシュアイア港出港後、行きに2日半、帰りにも2日半かけて、ドレーク海峡を航行します。海が荒れると、船は波の抵抗で、スピードが出なくなります。そうなると、荒れた海に止まる時間が長くなり、船酔いに苦しむ時間が増加します。

私が今回乗船したシルビア・アール号は、荒天下でもスピードを落とすことなく、航行できるように設計された最新のクルーズ船です。しかし、この船は揺れないわけではありません。スピードを出せるため、船酔いに苦しむ時間が短くなるのです。

クルーズの期間は、最も短いもの(つまり、最も安いもの)が11日間(南極には4泊)で、長いものはフォークランド諸島などへの寄港も含めた19日間など、各種用意されています。

ベストシーズンは何時?

南極は、南半球にあるため、季節は日本とは反対となります。つまり、日本の夏は南極の冬、日本の冬は南極の夏に当たります。

南極観光のベストシーズンは、勿論夏、つまり日本の冬です。この時期、南極と雖も夏ですから、気温は下がってもマイナス5度程度で、私が滞在した時は、日中の外気温は零度を下回ることはありませんでした。

南極クルーズは、南極の夏、即ち毎年10月下旬から翌年3月まで実施されます。この約半年の間で、具体的にどの月がお勧めか、と言いますと、日本の冬至から春分の1ヶ月前まで、つまり12月22日頃から2月中旬までです。と言うのは、この時期、地球は地軸が傾き、その結果、南極に太陽光線が降り注ぎます。つまり、気温が上昇し、好天の日が多くなります。ですから、観光に良い時期となります。

ドレーク海峡も、2月中旬を過ぎると、荒れることが多くなるようです。

ただし、天気も海もその時々で状況は変化しますので、冬至以前であっても天候の良い日もあれば、2月中旬以降であっても、ドレーク海峡が穏やかな時もあるようです。

一方、普通のクルーズ同様、ベストシーズンほどクルーズ料金は高くなります。私の経験では、同じ船室でも、ハイシーズンとローシーズンでは一人当たり4,000米ドルも違うことがあります。

参考書はありますか?

はい、あります。なんと「地球の歩き方」の南極版があります。「南極大陸 完全旅行ガイド」という名前です。私もお世話になりました。必要な情報は網羅されていますが、一般的な説明ですので、利用する運航会社から提供される情報も良く注意してください。特に、出発時点で変更されていることが無いとは限りませんので、必ず運航会社に問い合わせて、最新の情報を入手するようにしてください。

私は、もっと細かい情報が欲しくて、小学館が発行している「南極大図鑑」を買いました。この本は、南極について非常に詳しく、且つ分かりやすく書かれており、役に立ちました。但し、大きな本ですので、現地には持ち込めず、必要な部分をスキャンしてパソコンに入れました。この本のお蔭で、船上でのレクチャーが良く理解できました。レクチャーでは、動物や植物の名前がラテン語で出てきますので、終わってからこの本で調べ、ああ、そうか、このことか、と分かります。この本は、2006年出版の本ですが、古さを感じさせません。まだネットで購入出来るでしょう。値段は7,000円と高額ですが、それだけの価値はあると思います。

何を持って行けば良いですか?

いくら南極の夏といっても、日本の夏とは違います。やはり、それなりのものが必要となります。

- 下着

登山用の下着に素晴らしいものがあります。少々高額ですが、ミレーと言う登山用品メーカーのドライナミック(Drynamic)という製品をお勧めします。この下着は、防寒だけでなく、動き回って発熱や発汗があっても、それを体外に放出してくれる大変優れたものです。どのような状況においても、体を快適な状態に保ってくれます。但し、他社も競合する製品を開発して市場に出していますので、実際に購入する際は、店員に良く相談しください。

一方、絹の下着は、保温性能に優れ、軽量というメリットがありますが、高価で洗濯が面倒、というデメリットがあります。

なお、南極にトイレはありません。勿論、放尿は厳禁です。本船からボートに乗り移り、南極大陸に上陸し、観光した後帰船するまで、所用時間は約3時間を超えます。この間、トイレには行けません。そこで、心配な方は紙パンツを用意すると良いでしょう。紙パンツとは、おむつの一種で、普通のパンツと履き心地が全く違いませんが、尿などを吸収し、無臭且つ放尿後も履き心地が変わらないものです。介護用に良いものが出ており、スーパーやドラッグストアで簡単に入手できます。

私は、紙パンツを持参し、上陸時に着用しました。しかし、ペンギン等の撮影に夢中になり、下船してから帰船するまで、ボート乗船中も含め、全く尿意は感じませんで、無用でした。まあ、安心を担保した、と思いました。

- ズボン

意外なことにスキーズボンが役に立ちました。最初、持参するつもりは無かったのですが、クルーズ船を運航する会社から勧められたので、持参し、着用しましたところ、大変快適でした。防水と防寒の両面で優れているからでは無いでしょうか。

スキーズボンをお持ちで無い方は、保温性の高いズボン(コーデュロイ等)を着用し、その上に登山用の防水性能の高いオーバーパンツを着用すると良いでしょう。

上陸用のボートには屋根がありません。雨が降っている時の移動では、体が濡れますので、防水性能の高いズボンを持参してください。また、雨が降っていなくても、海岸でボートを降りる際、ブーツを水につけることになるため、防水性の高いズボンは必需品です。

- アウタージャケット

ほとんどのクルーズ船を運航する会社が、アウタージャケットを無料でお客さん1人につき1着、支給します。無料と言っても、実はクルーズ代金に入っている訳ですが。防水性能は高いものの、防寒性能は、あまり高いとは言えませんので、天候の悪い時には、下にフリースやセーターを着用した方が良いでしょう。時期によっては、フリースやセーターでは足りず、インナーダウン(アウタージャケットの下に着用するために作られた薄手のダウンジャケット)を着用しなければならない状況になるかもしれません。心配な方は用意した方が良いでしょう。

なお、アウタージャケットのサイズは運航会社から事前にサイズの照会があります。

- フリース又はセーター

私は、フリースを持参し、上陸時にアウタージャケットの下に着用しました。セーターではなくフリースを持参したのは、フリースの方が軽かったからです。これで防寒力が強化されました。ただ、天気の良い時は、フリースも不要で、上述のドライナミックの上にウールの登山シャツを着用し、その上に運航会社支給のアウタージャケットを着用するのみでした。

私は、フリースを船内で過ごす時にも利用しました。大変使い勝手が良く、重宝しました。

- 手袋

ボートで上陸する際、手袋が水濡れすることがあります。普通の登山用手袋は防寒性能が重視されていて、防水性能はあまり高くないものが多いようです。そこでお勧めなのが、登山用手袋の中で最も防水性能が高いと言われている、テムレスという名の手袋です。但し、この手袋は、防寒性能が高くないので、天気の悪い時は、これだけでは寒いようです。そこで、この手袋の内側に、更に防寒用の手袋、インナーグローブを着用する必要があります。これも登山用の手袋です。ただ、私の経験では、天気の良い時は、インナーグローブは不要でした。

- ブーツ

これは、運航会社が貸与してくれます。ご自分のブーツを持ち込んでも使えません。と言うのは、ブーツの靴底に付着した異物を完全に取り除くことは出来ず、南極大陸に異物を持ち込む可能性があるためです。そこで、運航会社が管理したものを乗客に無料で貸し出しています。と言っても、アウタージャケットと同様、実はクルーズ代金に含まれている訳ですが。

ブーツのサイズは、事前に運航会社から問い合わせがあります。

なお、ブーツは、マッドルームと呼ばれる部屋にある各自に割り当てられたロッカーに保管します。自室に持ち帰る必要はありません。お客さんは、乗船期間中、割り当てられたロッカーにブーツや上陸ボート専用の救命胴衣を保管することが出来ますので、上陸する時には、このロッカーに来て救命胴衣とブーツを着用することになります。

- 帽子

私は、スキー用の所謂正ちゃん帽を持参し、利用していました。防寒と防水を兼ねていて、快適でした。ただ、天気の悪く、雨が降っている時のために、バラクラバという登山専用の目出し帽も持参しました。

- スカーフ

人間は首回りに温度を感じるセンサーがあるそうなので、首回りの保温が大切です。天気が良くても、早朝にボートで氷山を周遊する場合、どうしても首に風が当たり、寒くなります。そういう場合、スカーフは最適です。

- 靴下

私は、南極大陸上陸中は、登山用のメリノウールの靴下の下に、インナーソックスを着用して、二重としました。

メリノウールは、ウールの中でも、特に吸湿速乾性に優れ、肌触りも良く、保温性の高い

大変優れたものです。私は、スマートウール社製のメリノウールの靴下を購入して、持参し

ました。

インナーソックスとは、重ね履きのために開発された靴下で、足を保温し、乾燥した状態

に保つ機能があります。この上に登山用のソックスを着用することで、保温性が高まり、

その一方で足の蒸れを防ぐことが出来ます。私は、日本のメーカー、ファイントラック社(finetrack)のドライレイヤーというインナーソックスを利用したため、寒さを感じず、快適でした。下着同様、こちらも新しいものがどんどん開発されるので、購入する際は、店員に相談すると良いでしょう。

- リュックサック

南極大陸に上陸する際、港はありませんので、ボートで海岸まで行きます。ボートには天蓋がありませんので、雨が降っているか、晴天でも波がある時は、波の飛沫がかかります。そこで、カメラやスマホなどの所持品を水滴から守るため、防水性の高いリュックが必要になります。

- 水着

南極に水着、とは驚かれるかもしれませんが、水温や気温が許せば、船から水中に飛び込むポーラープランジと呼ばれる飛び込み大会が開かれます。言わば、寒中水泳大会です。興味のある方は、水着を持参されると良いでしょう。私は泳げませんので、水着は持参しませんでした。この飛び込み大会は、船医立ち合いの元で行われ、飛び込む周辺の海にはスタッフがボートに乗って待機しているので、安全性に問題はありません。見ていると、お客さんの半分位は果敢に挑戦していました。私は船から見ていましたが、飛び込んだ後、水の冷たさに震え上がり、必死で船に引き上げて貰うお客さんの姿に、大笑いしました。なお、乗客で挑戦する人が少ない時は、乗組員も挑戦して良いそうで、私の部屋のフィリッピン人ハウスメイドも前の航海で挑戦した、と言っていました。

- カメラ

南極では、ペンギンと鳥とは5メートル、アザラシとは15メートルの距離を保つよう、法律で規定されています。それ以上接近すると、ガイドから注意を受けます。最近のスマホは、性能が向上しているので、この距離でも撮れるかもしれません。試しに動物園に行くことをお勧めします。動物園で動物を撮影すると、丁度この南極での制限と同じくらいになりますので、どのように撮影できるか、分かります。

カメラがお好きな方には、焦点距離400mmか、それ以上の望遠レンズを持参されることを、お勧めします。私は、100~400mmのズームレンズをカメラに付けて撮影しましたが、私には丁度よいレンズサイズでした。

また、バッテリーやメモリカードは十分に持って行ってください。動物たちの愛くるしい姿に夢中になり、思わずシャッターを切りすぎてしまいます。上陸地点で、メモリー切れやバッテリー切れが起きないよう、普段より多く用意してください。

- リップクリーム、保湿クリーム、うがい薬

南極は大変乾燥しています。部屋で夜、洗濯をすると、翌朝には完全に乾いています。それほど乾燥しています。ですから、保湿用クリームやリップクリームは必需品となります。

また、喉を痛めることがあるので、うがい薬も持参された方が良いでしょう。

- 酔い止め薬

ドレーク海峡通過時に必要となります。私には、スコポラミンが入ったものが良く効くようで、アニロンニスキャップを服用していました。薬局で相談して、ご自分の体質にあったものを持参されることを、お勧めします。

- 常備薬

南米への往復の日数も含まれるため、旅行の期間は長くなります。持病のある方は十分な分量を持参する必要があります。

- カイロ

使い捨てのカイロは、安くて便利ですが、直ぐ暖かくならない、という欠点があります。そこで、私は充電式のカイロを持参しました。こちらは、スイッチを入れれば、直ぐに暖かくなります。まあ、使い捨てのカイロは、早めに開封して空気に触れさせれば、上陸する頃には十分暖かくなっていますが。

- 双眼鏡

これは、南極だけでなく、クルーズに行く際は、必須のものですので、既にお持ちの方は多いでしょう。防水仕様、つまり野外での使用を前提としているものが良いでしょう。

- サングラスと日焼け止め

好天の日に上陸する場合、陽射しが強いので、必要になります。曇天であっても紫外線が強いことがありますので、持参をお勧めします。特に1月~2月に行く場合は、好天の日が多いので必需品と言えます。

- 変換プラグ

言うまでも無く、プラグが合わず、充電出来ないとスマートフォン、カメラ、パソコンなどが使用できなくなり、大変不便になります。運航会社に問い合わせ、必要なものを持参する必要があります。

私が乗船したシルビア・アール号は、2022年に就航した最新のクルーズ船でした。それゆえ、部屋のコンセントは、ユニバーサルタイプ、つまりどのようなプラグの形状にも対応できる形のものが多数設置されていました。船によっては、そのようなコンセントが備わっているとは限らないので、事前に、旅行会社経由でクルーズ船運航会社に問い合わせて準備してください。

- 滑り止め

100円ショップの園芸品コーナーで売っているものです。これを使えば、海が荒れていても、パソコンやカメラが机から滑り落ちることはありません。安価で荷物にならず、それでいて大変役に立つものですので、お勧めします。

南極クルーズの実際

南極のクルーズは、普通のクルーズと大きく異なることがあります。それは、南極大陸に到着後、どこに行くかは、当日にならないと分からない、ということです。行先は、乗船しているガイド(私が乗船した船では、エクスペディションチームと呼ばれていました)のリーダーが、船長と、その時の天候や海の状況などを検討して、決定します。ガイドは、南極を知り尽くしている人たちですので、彼らの指示に従わないと、危険が及ぶことがあります。例えば、クレヴァスです。クレヴァスの上に薄い氷が張り、その上に雪が積もると、普通の雪原と見分けが付きません。知らずに、その上を歩くと、クレヴァスに転落してしまいます。ガイドは、このような場所を熟知していて、乗客が近寄らないように旗を立てて知らせています。

なお、「地球の歩き方」南極版には、クルーズ船の最初の寄港地をサウス・シェットランド諸島としていますが、必ずしもここに最初に寄港するとは限りません。しかし、南極大陸の入り口と言ってもよい場所ですし、ペンギンやアザラシなどもたくさん生息していますので、行きに寄らなければ、天候次第ですが、帰りには寄ると思います。

スケジュール

私が選んだのは、ウシュアイア港を出帆して、同港に戻るクルーズでした。但し、ウシュアイア市集合は出帆の前日で、運航会社指定のホテルに前泊します。前泊の料金はクルーズ料金に含まれています。ウシュアイア市集合から同港下船までの全行程は、12日間でした。

クルーズの参加者は、ほとんどが米国や欧州など遠方から来ていました。それゆえ、ウシュアイア到着までにフライトの遅延等が発生する事もあるでしょう。その場合に備えた予防措置ではないか、と思います。

私は、パリ経由で、ブエノスアイレス市に行き、ブエノスアイレスで1泊したのち、翌朝ウシュアイア市に向かいました。通常南米に行く場合、米国経由が一般的ですが、私は日付変更線を通過すると疲労が大きくなる、と考え、時差の負担が少ないパリ経由としました。

本船シルビア・アール号

2022年に就航した極地探検専門のクルーズ船です。乗客総数132人、全長104mの小さな船です。本船の名前は、米国の女性海洋生物学者、シルビア・アール博士の業績を称えて付けられたものです。運航会社は、オーロラ・エクスペディションズで、南極クルーズ船運航の老舗の一社です。

この船の船内は、船室、公室共、北欧のクルーズ船専門のデザイン会社の手による落ち着いたデザインになっています。

冒頭に書いた通り、南極大陸には1度に上陸出来るお客さんの数は100人に限られますが、カヤック、シュノーケリング、ボートによるクルージングなど、上陸しない人たちのためにアクティビティも用意されていて、そういうアクティビティに参加する人もいます。更に、船上に留まり、上陸しない人もいるので、この程度の乗客数なら交代制にならず、上陸希望者全員が上陸できました。

利用した船室

普通のクルーズ船には窓の無い内側船室がありますが、この船には、内側船室が無い代わりに、相部屋用の船室が用意されていました。一人で旅行される方で、外国人との相部屋で構わない方には、クルーズ代金を安くできます。

当初、私はクルーズ料金が高く、南極ゆえ気温も低いからバルコニーは不要で、窓付きの船室で良いか、と考えました。しかし、ネットにあった日本人経験者の方のコメントに、窓付きの船室では降雨などで窓が汚れると、外が見難くなる、とのコメントがあり、バルコニー付き船室としました。確かに、バルコニー付き船室であれば、窓の汚れに影響されることは無く、温かい室内から、南極の景色を堪能出来ました。

船上での過ごし方

(1)エンターテインメント等

南極に到着すると、午前と午後の2回上陸でき、ガイドの引率で南極の動植物を観察出来ます。普通のクルーズの寄港地観光に相当しますが、クルーズ料金に含まれているので、追加の費用は発生しません。また、ガイドの指導でカヤックなどを楽しむことが出来ますが、こちらは追加の費用が発生する事があります。

普通のクルーズであれば、夕方や夕食後には、ショーなどのエンターテインメントが用意されますが、南極クルーズでは、ショーに替え、南極に関する講義が数多く開催されます。大変良い勉強になりました。講義は英語で行われるので、動物の名称などは事前に調べて置くと、良く分かるようになります。

一方、私が乗船したシルビア・アール号は、船室にテレビが設置されていて、南極滞在中も色々なチャンネルが視聴可能でした。但し、日本語の放送はありませんでした。

なお、この船にもスターリンクが設置され、Wifiが無料で利用できるようになりました。とはいっても、南極ですので、ストリーミングは視聴できません。ネットのニュースのヘッドライン程度ですが、日本のニュースをリアルタイムで入手できるのは、うれしいですね。

Eメールについては、受信出来ましたが、写真が貼付されているなどファイルサイズが大きいものは、受信に時間が掛かりました。

(2)食事

食事は普通のクルーズ船同様、ダイニングルームに行き、メニューから好きなものを選ぶことになります。探検船とは言え、料理にも力を入れているようで、毎日楽しむことが出来ました。

流石に、ドレーク海峡が荒れている時は、ダイニングルームに行く人は少なくなるようで、ガイドのスタッフから体調を聞く電話がかかることがありました。私は、酔い止めの薬が効いて、毎回ダイニングルームに通っていましたが、通路を歩くのには苦労しました。

(3)ボートドリル

乗船後、出帆前に全般の説明があった後に、ボートドリルが行われました。私は、内外のクルーズを30回経験していますが、このボートドリルは、今まで経験した中で、最も厳格なものでした。乗客に自分の部屋の救命胴衣を集合場所に持ってこさせ、出欠をとった上、スタッフの指導の下に、各人が持参した救命胴衣を実際に着用しました。その後、救命艇乗船場所まで救命胴衣を着用したままで移動して、救命艇の場所を各自に確認させました。

流石に救命艇に乗船することはありませんでしたが、普通のクルーズ、特に日本のクルーズ船に比べ、段違いの厳しさで、将に極地探検に出発する、ということを実感しました。

クルーズレポート

第1日(集合)

ウシュアイア空港に到着し、運航会社のスタッフの出迎えを受けます。他の乗客とともに、専用バスで前泊するホテルに向かいます。

ホテルでは、チェックイン後、運航会社のスタッフから、翌日の予定やスーツケースの預け方等の説明を受けます。

この日の宿泊料はクルーズ代金に含まれていますが、食事代は含まれていないため、ホテルでとるか、ウシュアイアの町まで出ます。

第2日(乗船・出港)

朝、スーツケースに名札を付けて部屋の前に出すと、船室まで届けてくれます。

午後には、運航会社主催の観光(無料)があります。この観光に参加すると、観光後、本船までバスが連れて行ってくれるので、大変便利です。

16時に乗船し、レセプションでパスポートを預け、ルームカードキーとバーコードの付いたカードを受領し、部屋に向かいます。

スーツケースは、既に部屋に運び込まれています。

部屋には、運航会社支給のアウタージャケットが置いてあります。アウタージャケットのサイズは事前に連絡してありますが、実際に着用してみてサイズが合わない場合、交換してくれます。

また、乗船中の水分補給のための500mlのボトルを希望者に無料で進呈する、との注意書きがあり、レセプションに貰いに行くと、乗客のほぼ全員が支給を受けていました。

ボトルは、乾燥した気候への対応です。船内には各所に給水機があり、このボトルを使って、自由に水分補給ができます。

バルコニーのドアは、船が揺れても、不用意に開かないようにするため、施錠が二重になっています。如何にドレーク海峡が揺れるか、を物語っています。

17時からレクチャールームで、全般の説明があり、お客さん全員が集まります。色々な国から来ているようですが、圧倒的に多いのは、ここでも米国人です。お客さんの約半分は米国人です。

説明の後にボートドリルが行われ、その後18時にウシュアイア港を出港し、ビーグル海峡に滑り出します。

19時半にダイニングルームがオープンしますが、外は明るく、そんな時間とは思えません。海外のクルーズ船同様、メニューから自分が食べたいものをウェーターにオーダーします。この船では、夕食時にワインが無料でふるまわれていました。

部屋に戻ると、担当のルームスチュアードが挨拶と室内の説明に来ます。風呂場とトイレが床暖房になっていて、驚きました。

私が利用した部屋は、事前にわかっていたことですが、風呂はバスタブが無く、シャワーだけでした。この船の場合、バスタブがあるのは、スイートルームだけです。

船長のアナウンスがあり、夜半にビーグル海峡を出ると少し揺れるので、パソコンやカメラは落下しないところに置いてほしい、との注意がありました。カメラは床に、パソコンは滑り止めを敷いて机の上に置いたところ、翌朝カメラもパソコンも大きく動いた様子は、ありませんでした。

翌日の予定は、前日の夜、部屋のテレビに表示されます。レクチャーの予定や、ダイニングルームの営業時間などが分かります。

第3日(ドレーク海峡航行)

ドレーク海峡を航行します。

揺れますね。通路を歩く際、千鳥足となります。空のエチケット袋が、逆さまになって通路の手すりに刺してあり、気分が悪くなったら、直ぐ使用できるようになっています。

朝9時半から、レクチャールームで南極大陸に関するレクチャーが行われます。このレクチャーは、IAATOがお客さんに出席を義務付けているもので、上陸に際しての注意事項や上陸用のボートの乗り方などが説明されます。ですから、会場入り口でスタッフがお客さんのバーコードをスキャンして、全員が出席していることを確認します。

レクチャー後、会場で、上陸に際して持参するリュックサックやカメラの三脚などと、着用する衣類に真空掃除機をかけて、クリーニングするよう指示されます。異物の持ち込みを防ぐための措置です。勿論、クリーニング屋さんから戻って来て、まだ使用していないものや、運航会社から支給されたアウタージャケットは、対象外です。

昼少し前に、エクスペディションチームのメンバーによるレクチャーがあります。エクスペディションチームのメンバーは、南極に関する各種分野の専門家ですので、各種興味深い話を聞くことができます。

午後も、レクチャーが続きます。

夜、船長主催のウェルカムパーティーが開かれ、船長や士官、そしてエクスペディションチームのメンバーが紹介され、それぞれの専門が分かります。

第4日(南極到着)

愈々、ドレーク海峡を渡り切り、南極に到着です。

デッキに出て、氷山を眺めることができます。

午前の上陸が予定されていますので、上陸用の服に着替え、呼び出しがあるまで自室で待機します。呼び出しがあったら、マッドルームに向かいます。マッドルームは、上陸用のボートに乗り込む前に支度をする部屋です。ここには、船室毎にロッカーが設置されていて、上陸用のブーツや救命胴衣が用意されています。上陸時には、ブーツや救命胴衣を、ここで着用してからボートに乗り込みます。マッドルームに置かれている救命胴衣は、ボートドリルで使用したものよりスリムなものです。乗船するボートが小さいため、嵩張らないようスリムなものが採用されているのでしょう。ですが、着用方法に少しコツがいるため、慣れるのに、少々時間がかかります。もたもたしていると、他のお客さんが助けてくれます。

南極大陸は、雪に覆われているため、歩きにくい箇所があるかもしれません。また、丘の上は見晴らしが良いため、坂を上ることもあります。そこで、本船側で歩行の補助用にストックを貸し出してくれます。歩きにくい、と感じた方は、ストックを借りると良いでしょう。

このころになると、乾燥が激しくなりだし、喉の渇きを頻繁に感じるようになります。ボトルの水を頻繁に飲んで、水分補給に務めなければなりません。

マッドルームを出る際、スタッフにバーコードをスキャンしてもらい、下船したことを本船のコンピューターにインプットします。

マッドルームの出口には、消毒薬を入れた大きなたらい状の容器が置かれています。上陸する人は、必ずここでブーツの底を消毒し、それからボートに乗ります。一人一人、ガイドと船員の助けを借りて、ボートに乗り移ります。

上陸は、だいたい1時間位ですが、上陸地点に向かうまでと、上陸地点から本船に帰るまでの時間がありますので、自室を出てから戻るまで、概ね3時間ほどかかります。一方、ボートは上陸地点に待機していますので、歩き疲れて、帰りたくなったら、自由に帰れます。必ずしも乗ってきたボートの人たちと同一行動をとる必要はありません。

船に戻るためボートに乗る際、海水でブーツの底を簡単に洗います。更に、本船に着くと、マッドルームの入り口で、下船時に使用した消毒液でブーツを再度消毒します。そして、バーコードをスキャンしてもらい、帰船したことを本船のコンピューターにインプットします。これで、南極大陸にお客さんが取り残される心配は無くなります。

午後も、上陸が予定されていますが、別の地点に移動しての上陸になります。上陸には、同じ手順が繰り返されます。

なお、午前の上陸で疲れたら、エクスペディションチームに断って、上陸せず、船上で一休みすることも出来ます。

夕方、18:30頃から、エクスペディションチームのリーダーによるリキャップがあり、今日のまとめと、翌日どの地点に上陸するか、その地点はどういうところか、どのような動物がいるか、など説明があります。この時初めて、次はどこに行くか、わかります。

第5日・第6日・第7日・第8日

夜間に移動して、新しい上陸地点に到着します。アナウンスでマッドルームに集合し、ブーツと救命胴衣を着用し、前日と同じ要領で上陸地点に向かいます。

午前と午後、2回上陸があります。上陸を終えて本船に帰る時、ボートで周辺を回ってくれることもあります。氷山を身近に見られるなど貴重な経験となります。

毎晩18:30頃にリキャップがあり、エクスペディションチームのリーダーから、明日の予定が知らされます。

郵便局があり、郵便を出せます。

歩いた跡が通路になっています。

第9日

愈々最終日となりました。

午後の上陸が終わると、ウシュアイア港向けに南極大陸を後にして、ドレーク海峡に乗り出します。

第10日・第11日

又、ドレーク海峡です。行きに経験しているので、様子はわかります。午前と午後に、レクチャーがありますが、だんだん参加者は少なくなります。ダイニングルームも、食事をする人が、少なくなっていきます。

第12日ウシュアイア到着

朝、ウシュアイア港に到着し、ウシュアイア空港を早く出発する人から下船します。これらの人々は、そのまま空港までバスで運ばれます。14時以降出発する人は、市内までバスで運ばれ、一旦解散し、出発する時間が近くなると再集合してバスで空港に送られます。14時以降に出発する人たちは、再集合までウシュアイアの町で土産物を買ったり、散策したり、昼食をとったりして、過ごします。ウシュアイアの空港は、市内から30分ほどの大変近いところにありますので、アクセスは楽です。

一方、運航会社に後泊の手配を依頼した人は、ホテルごとにバスで送ってくれます。

こうして、皆さん自宅への帰路や次の目的地に向かいます。

如何でしょうか。

南極クルーズが、どのようなものか、お分かり頂けましたでしょうか。

実際、遠くて、費用も時間もかかるところです。でも、行って損は無いところだ、と自信を持って言えるところです。

日本人で南極に行ったことのある方は、まだまだ少ないようです。

この文を読んだ方は、是非、行ってみてください。後悔しないと思います。